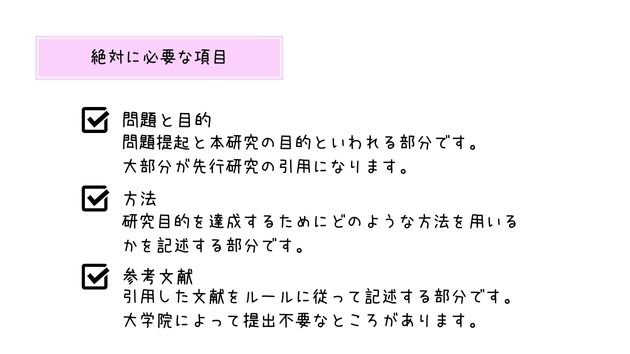

2、研究計画書の基本的な構成

研究計画書は書くべきことが決まっています。これらが抜けてしまうと、大幅な減点は免れませんので必ず書くようにしましょう。上記で考えたことを実際の計画書に落とし込んでいく段階になります。文章はすべて常体(だ・である調)で記載してください。

テーマが確定したら、上記の項目をとにかく見出しとして作ってしまいましょう。簡単に言うと、見出しに対応する本文がすべて埋まれば研究計画書は完成になります。逆に言うと、どこか一つでも記述が抜けたら未完成です。

(a)問題と目的

問題提起から本研究の目的をつなげる部分です。今現在、どのような問題が起こっていて、それを解決するためにどのようなことが求めらているのか。本研究はそれに対してどのようなアプローチをするのかということを記載していきます。

前段が問題提起で、後段が本研究の目的になります。問題提起は原則的に「自分が問題だと思っていること」ではなく、「社会的に問題だと思われていること」を書きます。かみ砕いていうと思いつきではだめで先行研究から導けないとダメなのです。例えば、「小学生の学習時間の低下」という問題を取り上げてみましょう。

*少しわかりやすくするため、心理学的ではないテーマ設定になってしまいました。

以下はダメな例です。

筆者は、学童の指導員として働いている。子供たちを取り巻く遊びの環境は変化しており、昔ながらの子供同士の遊びからデジタル機器を用いたビデオゲームへと変化している。ビデオゲームは企業が営利目的で開発されているものが多く、「飽きさせない」企業努力の成果だといえる。子供たちのビデオゲームへの熱中が学習時間の低下を招いていると考えられる。

すべては自分が学童で働いている経験から来ています。つまり、すべてが経験談とそれに基づく予測なのです。前提に経験談を置くことはできません。予測は本研究で明らかにすることであれば述べることができます。

つまり、「ビデオゲームへの熱中が学習時間の低下を招いている」というのが本研究の主題ならば、この部分は記述できますが、それを導く過程がすべて経験談なのでいけないということになります。

以下良い例です。(引用はすべて適当です)

文科省によれば、小学校4年生の放課後の平均学習時間は2010年に比べて22分減っている(文部科学省,2024)。寺島(2020)は、子供たちの遊びを取り巻く環境は大きく変わっており、子供同士で行う協調遊びからビデオゲームを通じた並行遊びへと変化していると報告した。ビデオゲームを用いて、小学4年生が遊ぶ時間は一日平均3.2時間であり、これは従来通りの遊びの2倍から3倍である(山田,2012)。以上から、本研究では小学校4年生の学習時間の低下に対するビデオゲームを用いた遊び時間の影響を明らかにする。

上記は先ほどのダメな例とほぼ最後は一緒ですが、そこにいたるまでの前提がすべて先行研究や公的機関のデータになっています。このように、前提は公的機関のデータや査読論文に掲載された論文などを使って示していきます。

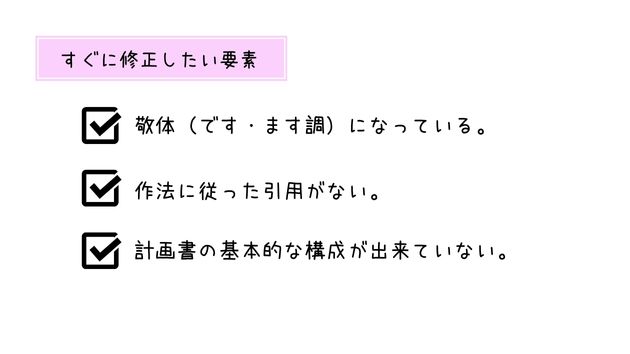

以下の要素に当てはまるものは、計画書としての体裁が整っていないため私が面接官ならば大幅に減点することでしょう。私が研究計画書の指導をするときは、この項目の指導を最初に行います。自分の計画書を見てこれらが当てはまるようであればすぐに修正されることをお勧めします。

どのようなものが参考文献として適切で、どうやって探したらよいかは、引用の仕方については参考文献の項目で書きます。

コメント