(b)方法

問題と目的の部分は、理論的に正しく目的が導けているかどうかが大切です。一方で、方法は目的を正しい方法によって達成する計画になっているかということが大切です。

方法論の大前提になるのは、少なくとも自分の研究がどのようなデータを用いて分析するのかを自分自身が理解していることです。これによって量的研究か質的研究にわかれます。自身でデータの種類が分かっていない場合は、独力での計画書の作成は難しいかもしれません。

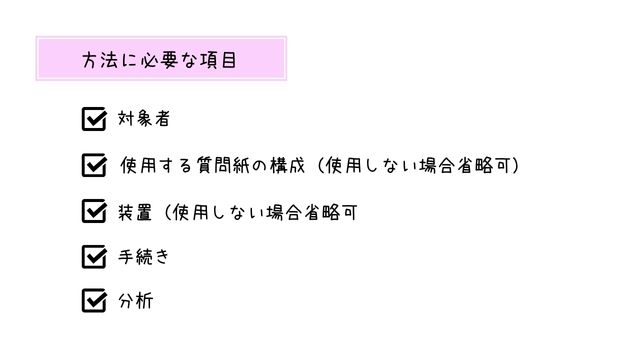

方法は書かなければならないことが決まっているので、最初と同じようにまず見出しを作ってしまいましょう。必要な項目は以下の通りですので、まずファイルにこれらの見出しを作ってしまいましょう。

対象者

【対象の属性】

データを何から取得するかということを記述する部分です。人から取得するならば対象者の属性と人数を記述して、物ならば物の属性と数になります。一般的に心理学の場合は人になります。

ここでしっかりとイメージしておかなければならないのは「母集団」と「分析方法」です。詳しくは統計の教科書に譲りますが、簡単に説明をしておきましょう。

例えば、大学生200人にゲーム時間のアンケート調査をしたときに知りたいのは何でしょうか?

この200人のゲーム時間の平均や、この200人の傾向が知りたいのかというとそういうわけではありません。この200人で言えることが、日本の大学生全体でもいえるかどうかということが知りたいのです。この実際にアンケートを取った200人が「標本」で、本当に知りたい日本の大学生全体が「母集団」になります。

「対象」の項目には母集団の属性を記述しましょう。先ほどの例でいうと、「日本の」は省いてよいとして、「大学生」ということになります。場合によっては「就労中の3-5歳までの子供を持っている女性」なども考えられます。自分が調査したい母集団がなんであるかをしっかりと意識しておく必要があります。

【人数】

これはデータを取得する人数です。典型的な例だと、量的研究では質問紙を回収する人数で、質的研究の場合は逐語録を作成する人数です。量的研究においても、質的研究においても人数は根拠を持って記述する必要があります。量的研究の場合はただの推定か検定を行うかによって異なりますが、一般的には検定力と有意水準、効果量を加味しながら決定します。「心理学の量的研究は200人」という慣行もあり、それに従ってとりあえず「200人」と書くこともあり得ます。受験は締め切りがありますので、人数の設定に大幅な時間がとられるようならば200人と書いてしまったほうが良いでしょう。

質的研究における人数の設定は少し難しいです。一般的にはデータ飽和という概念を用います。データ飽和は、これ以上新たな知見が出てこないような状態とされていますが、イメージ的に理解するならば長い会議のような状態です。長い会議は、同じ議論が何度も繰り返されて新しい発見がなくなりますよね。あのような状態になるまで情報を集めるのが良いとされています。ただ、データ飽和を客観的に測定する術がありません。私が質的研究を行う際の人数設定で指導している方針は、「実現可能性を中心に設定するように」です。修士論文は実質的には1年で完成させます。そして原則的には一人で取り組み、研究にかけるお金はポケットマネーです。2時間のインタビューを想定した場合20人の逐語録を作り分析することは、自分の持っている財力、労力の観点からみて実現可能でしょうか?一人でやる場合はおそらく困難だと思います。一人で2時間のインタビューを行うならば3-5人が実現可能性からみて現実的と言えます。

【対象の属性】と【人数】を加味した対象の書き方は以下のようになります。

量的研究の場合

18歳から22歳までの女子大学生 200名質的研究の場合

0歳から2歳までの子どもを育てている母親 3名使用する質問紙の構成

質問紙とは、対象者に配り回答してもらう冊子です。いくつかの尺度を組み合わせて一つの質問紙とすることが多いです。量的研究の場合は必須の項目になります。ここでの必須項目は「尺度の名前」「尺度の出典」「構成概念」「下位尺度」です。余裕があれば回答の仕方なども記述しましょう。

【尺度の名前】

尺度の名前です。説明は不要でしょう。

【尺度の出典】

尺度には必ず、尺度を開発した際の研究論文が存在しますので、それを出典として示します。

【構成概念】

要するに「何を測るのか」ということです。直感的に理解してもらうように書くのであれば、「その尺度の得点が高かったらどのようなことが言えるのか」ということです。

【下位尺度】

尺度は下位尺度と呼ばれる下位分類から構成されることが多いです。下位尺度が存在する場合は下位尺度を記述します。

【回答の方法】

自由記述やリッカート法などの回答の種類と、リッカート法ならば何件法かを記述します。尺度全体の項目数なども記述されていると親切です。

記述例(引用は創作です)

質問紙の構成

・フェイスシート

年齢、性別、家族構成等がわかるもの。・不安に関する尺度(寺島,2008)

日常生活における恒常的な不安について測定する尺度である。「日中不安」「夜間不安」の2つの下位尺度から構成される。リッカート法による回答であり「よくあてはまる」から「まったくあてはまらない」の5件法により回答する。全20項目である。・家族に関する信頼感の尺度(井上,2003)

最も親しいと感じる家族一名を想起して回答する。最も親しいと感じる家族との信頼感を測定する尺度である。「親密さ」と「安心感」の2つの下位尺度から構成される。リッカート法による回答であり「よくあてはまる」から「まったくあてはまらない」の5件法により回答する。全18項目である。

コメント