(c)参考文献

本文中で間接引用や直接引用を行った際は、この項目に出典の詳細を記述します。この部分は学会によって細かく規定が決まっており、その規定に沿って記述てきているかどうかが重要になります。

心理学においては、心理臨床学会か日本心理学会の論文執筆ガイドに沿って記述する必要があるでしょう。今回は心理臨床学会の書き方に沿って説明していきましょう。

心理臨床学会の規定で、引用するときは以下のように指定されています。

本文中に文献をそのまま引用した場合は,引用した箇所を「 」で括ることで明示し,文献の内容を要約したり言い換えて用いたりする場合には,引用の範囲が明確となるように記述する。いずれの場合も,著者名と公刊年,および当該ページ数を記載すること。

出典:心理臨床学研究論文執筆ガイド2022新訂版 P26

引用する場合の規定がこれしかありませんので、直接引用(文章を元の文献から一言一句変えずに使用する引用)の場合は特に問題ないのですが、間接引用(内容を要約したり言い換えたりするとき)の場合が少し複雑です。

研究計画書ではページ数は引用時には記述せず、参考文献の一覧を記述するときに示すことが多いです。

直接引用の場合は以下のようにします。

直接引用の例

寺島(2024)は「心理学系の大学院受験に挑戦する場合は根気が必要である」(寺島,2024)と述べている。

間接引用においても、基本的には以上のパターンに当てはめて引用をすればよいです。

間接引用の例

寺島(2024)は、最初のチャレンジで大学院に落ちたとしても粘り強く挑戦し続けることでいつか合格することができると報告している(寺島,2024)。

間接引用が一文では終わらずに複数の文にまたがってしまう時もあると思います。そのようなときは「〇〇は」で初めて「(〇〇,××)」で挟んでやることで範囲を明確にする方法をお勧めしています。

複数文にまたがる間接引用

寺島(2024)は、最初のチャレンジで大学院に落ちたとしても粘り強く挑戦し続けることでいつか合格することができると報告している。またそれだけではなく、合格後も熱心に勉強を続けることによって公認心理師の資格試験にも合格できると述べている(寺島,2024)。

さて、引用しただけではどこから引用したのかがわかりませんね。そこで、最後に参考文献という見出しを作って、そこに引用した文献リストを示してやります。

文献が雑誌か本かインターネットで手に入れた資料かによって記述が異なります。

雑誌から引用した場合は以下のように書かれています。

著者名,公刊年(西暦),論題,誌名,巻(太字),記載ページの順序による。

出典:心理臨床学研究論文執筆ガイド2022新訂版 P28

これを例に倣って記述することになります。

〈和雑誌例〉

古志めぐみ・青木紀久代・谷田征子(2017).ひきこもり始めた時期と生きづらさ─

メール相談にみる当事者の語りから.心理臨床学研究,34,638-647.出典:心理臨床学研究論文執筆ガイド2022新訂版 P28

この順番で「.(ドット)」と「,(カンマ)」でつないで記述します。つまり先ほどの例だと

寺島一(2024).心理系大学院に絶対に合格したい人へ.月間大学院受験,3,23-25.

のようになります。

最近は様々な論文が電子化され、インターネット上で資料を手に入れる機会も多くなってきました。インターネット上で入手した資料についても書き方が決まっているので気を付けましょう。

インターネットで手に入れた資料についての規定は以下の通りになります。

オンライン上で閲覧した資料を引用した場合は,サイトの URL と取得日を記載,あるいは,DOI(digital object identifier)が付されている文献は,その末尾に DOI を記載する。

出典:心理臨床学研究論文執筆ガイド2022新訂版 P26

DOIがついている論文の場合は、書籍と同様に参考文献を示した後にDOIを記述しましょう。ciniiなどで検索して手に入れた論文にはほとんどDOIがついていることでしょう。ciniiであれば、DOIはタイトルのさらに右にあるキーワードなどが書かれている列の「詳細情報」というところに載っています。

以下に例を挙げておきます。

寺島一(2024).心理系大学院に絶対に合格したい人へ.月間大学院受験,3,23-25.DOI:×××××××

また、論文が電子化されているものだけではなく、インターネットに公開されている情報をそのまま使用したい場合もあるでしょう。その場合の規定も書かれています。

③インターネット上の資料からの引用の場合著者名,年号,題目,サイト名,取得日を明記すること。

〈例〉文部科学省(2010).平成 21 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(暴力行為,いじめ,高等学校不登校等)について.URL(2011 年 3 月 5 日取得)

出典:出典:心理臨床学研究論文執筆ガイド2022新訂版 P29

原則的にインターネットに公開されている情報を参考にするのは推奨されません。この引用方法はほとんど政府発行の情報を利用する際に使用するものと考えても問題ありません。

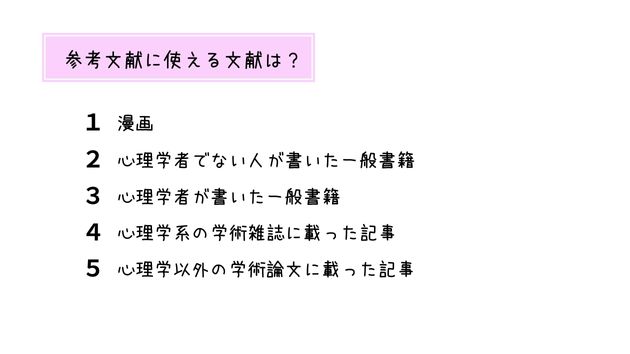

余談:参考文献に使える書籍と使えない書籍

例えば、漫画が参考文献に使えないケースがほとんどであるというのはご理解いただけるでしょう。それでは、以下の書籍は参考文献に使えると思いますか?使えないと思いますか?

正解は、4と5になります。理由は学術論文は査読というものがあり、書かれていることに一定の根拠があるのかのかどうかを審査して掲載の可否を決めているからです。一方で、一般書籍は編集者の校閲は入るかもしれませんが、基本的には著者の主張がそのまま掲載されます。著者の主張の根拠に審査が入っていないので、それが正しいのかどうかもわからないということになります。例えば著者が心理士で「今までの臨床感覚から、虫好き人はASDの傾向が高い」と感じており、書籍の中で「虫好きの人はASDある」と主張していたとしても、それをそのまま採用できないというのはお分りでしょう。一般書籍にはよくこのような主張がみられます。

よって、参考文献に用いることができるのは査読付きの学術論文ということになります。ただ、ケースによっては学術論文以外を参考文献としてもよいだろうと言える例もあります。詳しくは第三者の目で見て確かめてもらうのが良いでしょう。

まとめ

研究計画書の作成は一人でやってみると行き詰ってしまったり、そもそも何から手を付けていいのかわからなかったりするものです。研究計画書の作成補助はぜひナナラボ寺島にお任せください。個別相談にて計画書の作成についても受け付けております

コメント