臨床心理士・公認心理師として教育現場でカウンセリングを行っています。それと並行して2015年から臨床心理士・公認心理師になりたい人のために、大学院受験を応援するサービスを始めました。主には、研究計画書の添削で、これまでに200件以上の添削、難関校を含めて多くの大学院合格者を輩出してきました。全国の大学院の過去問を集めて、様々な角度から分析をおこなっています。独自の指標での大学院難易度を算出しています。指導のモットーは「嫌な気分にならない指導」です。受験指導はぜひ寺島まで!

今回は具体的な相手のいないブログという媒体ですので、少し厳しいことを言っているような所もあります。しかし、皆さんは初学者ですから出来ていないのが当たり前です。ここに書いてあるダメ出しが該当したとしてもあまり落ち込まないください。

「大学院受験にチャレンジしよう!」

そのように思えたことが素晴らしいです!未熟さは伸びしろでしかありません。合格に向けて一緒に頑張りましょう。

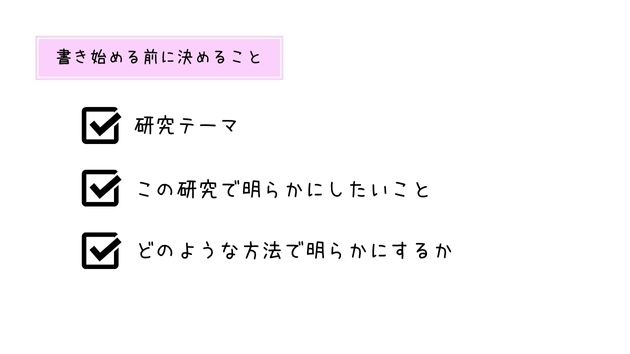

1、計画書の第一歩!最初に決めないといけないこと

「研究計画書を書いてみよう!」

そう思って、「はい、どうぞ」と言われても何を書けばよいのかわからず困ってしまいますよね。まずは計画書を書く前に、決めることがあります。

*時間的に余裕がある場合は必ず心理学の論文をいくつか読んでみてください。どういうものかわかると思います。

最初に全体像をつかむために、研究計画書のイメージを載せておきます。困ったら、このイメージに沿って見出しをつけても問題ありません。

題名

名前

【問題と目的】

本文

【方法】

本文

【参考文献】

本文

上記イメージの「題名」「名前」「本文」のところを埋めることができれば完成となります。まずは題名に当たる研究テーマの設定について説明していきます。

(a)研究テーマ

研究タイトルに近いものです。「どのような分野で」、「どのような人の」、「何を明らかにしたいか」ということになります。心理系の大学院を目指す場合、研究テーマは心理学のテーマであることが求められます。

極端な話をすると

「温度変化がシメジの成長に及ぼす影響」をテーマ設定したとしても、これはどう考えても心理学のテーマではないので大幅な減点をされるか、受理されないかのどちらかでしょう。

それでは「心理学のテーマ」とはどのようなものかという疑問が出てくると思います。中核概念(自分の研究で扱う中心になる概念)が心理学の教科書に載っているかどうかというのは一つのポイントになるでしょう。例えば「恋愛経験が自我同一性の確立にどのように影響しているか」であれば、「自我同一性」ということになります。以下にいくつか例を載せておきましょう。

☑業務時間と抑うつ傾向との関連→抑うつ傾向 産業分野

☑中学生における放課後の学習時間とパーソナリティの特性→パーソナリティ 教育分野

☑パニック障害患者に対する系統的脱感作法の試み→心理療法 医療分野

心理学は近接領域と境界が曖昧なところもありますので、教育学、医学、福祉などに近くなってくると心理学といえるかどうかがはっきりしないことが多いです。構想段階で「これはテーマとして適当なのか?」という不安がありましたら、一人で悩まずにご相談ください。

(b)この研究で明らかにしたいこと

研究とは未知なるものを明らかにすることです。つまり、現在未知なものがあって、あなたはそれを明らかにするのです。前述したテーマでは大まかなところを決めましたが、それをもう少し深めていくイメージが良いでしょう。先ほど挙げた「恋愛経験が自我同一性の確立にどのように影響しているか」を考えてみましょう。

エリクソンは、自我同一性の確立において重要な他者のとの関係性について言及していたよな。パートナーも重要な他者としての機能を果たしうるのであれば、パートナーの有無で自我同一性の確立の程度が変わってくるのではなかろうか。

上記のようなことを考え、要するに「本研究ではパートナーとの恋愛経験の有無で自我同一性にどのような違いがあるのか」ということが知りたいということをはっきりさせておきます。

(c)どのような方法で明らかにするか

簡単に言うと、質的研究なのか量的研究なのかということです。質的研究と量的研究の違いを詳しく説明すると本筋からずれてしまうので、簡単に言うならば尺度を使って数値化されたデータを使うのか、数値化できないデータを使うのかというところに集約されます。

先ほどの「恋愛経験が自我同一性の確立にどのように影響しているか」であれば、恋愛経験を単純に「パートナーの有・無」で考えれば数値化できるので量的なデータとして扱うことができます。恋愛経験をパートナーの有無と数値で割り切ってもよいのでしょうか。相手との関係性や実験参加者の価値観など数値で表せない複雑な心模様もあることでしょう。そのような観点から扱いたい場合は質的データ(インタビューを行った時の逐語録等)を用いて明らかにします。心理療法を実際に行って、その効果を測定するみたいなものは介入研究といい量的研究に分類されます。

余談:「研究計画書は量的研究でないと不利」は本当か?

よく「研究計画書は量的研究で出さないと不利と聞きましたが本当ですか?」と聞かれることがあります。実際のところ有利不利をデータに基づいて判断することはなかなか難しいでしょう。ただ一つ言えることは、私が教えてきた人はかなりの人数いますが大体3割くらいの人は質的研究です。そして、質的研究で合格される方は少なくありません。

推測になってしまいますが、このような言説が出回る理由の一つに「科学的根拠に基づかない研究に苦言を呈す研究者」が一定いるということでしょう。質的研究だからと言って、科学的根拠がないわけではないのですが、数値を使った研究を絶対視しそれ以外を認めないという人がいないわけではありません。

コメント